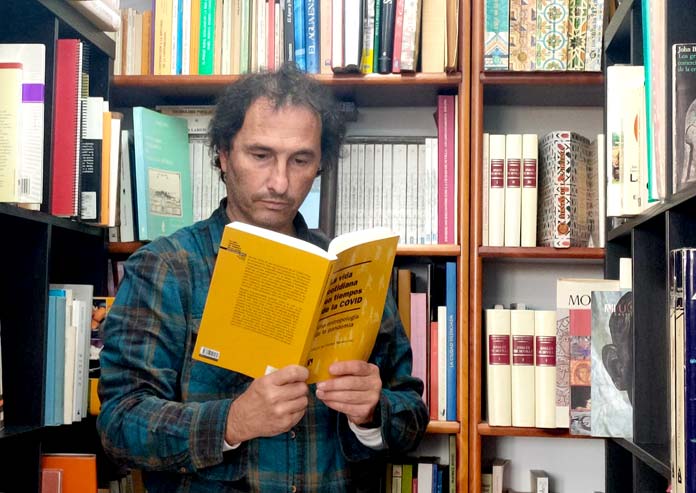

Alberto del Campo es investigador en la Universidad Pablo de Olavide

El investigador de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide – UPO- , Alberto del Campo Tejedor, ha editado una obra, en la que participan también otros investigadores en Ciencias Sociales, sobre cómo nos afecta la pandemia en el día a día titulada «La vida cotidiana en tiempos de COVID. Una antropología de la pandemia».

Este libro, que dirige Alberto del Campo Tejedor, ofrece un análisis sobre cómo nos afecta la pandemia y sus consecuencias en nuestra cotidianidad.

Alberto del Campo explica detalladamente cuáles son los principales cambios en los que nos afecta la pandemia respondiendo a nuestras preguntas.

¿En qué está afectando más la pandemia en la vida diaria?

Desde luego en la salud y la economía, pero no son los dos únicos ámbitos, aunque se les priorice, lógicamente, tanto en la intervención del Estado como en los medios de comunicación. Hay infinidad de aspectos cotidianos que han quedado transformados; algunos han venido para quedarse, aun cuando es necesario que evaluemos detenidamente los pros y contras, para no aceptarlos, sin más, como si fueran inevitables. Por ejemplo, en el libro se analiza el teletrabajo que ha crecido enormemente desde el inicio de la pandemia. Y es cierto que el que trabaja en casa valora la flexibilidad, la autonomía, la seguridad de no exponerse a contagios en la calle, pero también vemos que aumenta la auto-exigencia y la auto-explotación: se pasa más horas trabajando. Hay quien afirma que está mucho más estresado. En parte, porque se difuminan las fronteras entre el cuidado de los niños, el ocio, la pareja, el trabajo, las tareas domésticas… Como todos los que teletrabajan tienen móvil, tablet y ordenador, el jefe puede llamar a cualquier hora, como si tuviéramos que estar disponibles todo el tiempo. El otro día un alumno me escribió disgustado porque no había contestado su correo en 24 horas.

¿Cuáles son los sectores de población más afectados? ¿Por qué?

Evidentemente las personas mayores. No solo porque son los que más enferman y mueren, sino también porque tienen que restringir más que otros sus relaciones personales. Algunos ancianos llevan casi un año enclaustrados en casa y padecen agorafobia, es decir, miedo al espacio público; ni siquiera salen solos a pasear. Otros están profundamente deprimidos, porque se ha roto su vínculo físico y sensitivo con sus hijos y nietos. Inmersos, como estamos, en apagar el fuego del desastre, aún no hemos reflexionado serenamente sobre lo que está ocurriendo y ha ocurrido con nuestros mayores. ¿Cómo contaremos a las generaciones venideras que dejamos morir a 25.000 ancianos en sus residencias? El coronavirus alumbra aspectos oscuros de nuestro modo de vida sobre los que tenemos el deber de reflexionar. Mucha gente se da cuenta ahora de que los geriátricos son a veces lugares donde nuestra sociedad gestiona el ocaso y la muerte. Me extraña que no haya una mayor indignación en la calle con respecto a este suceso. Tal vez, acorde con una sociedad que hipervalora la juventud y la novedad, y que asigna un lugar subalterno a las personas mayores, no resulte del todo incoherente: al fin y al cabo, los viejos serían inservibles, una carga.

La denominada «nueva normalidad», ¿lo es realmente o es una «nueva y diferente realidad»?

Hay que hacerse a la idea de que la pandemia va a modificar muchos más aspectos de nuestras vidas de los que nos imaginamos ahora mismo. Y que muchos de esos cambios no han llegado todavía. La historia nos dice que el final de una crisis —una guerra, una recesión económica o una pandemia— no es el final de las transformaciones. Surgen, tras la tragedia, comportamientos que son una respuesta al miedo, la frustración y las vicisitudes acumuladas durante la crisis. Y entonces la sociedad se desmelena: a veces le da por destapar los tabúes sexuales, se lanza a disfrutar de todo aquello de lo que se ha privado durante años. En definitiva, los mayores cambios están por llegar. Además, los Estados y las sociedades occidentales previsiblemente van a cerrarse bajo el discurso de la necesaria protección. El primer mundo intentará blindarse frente a los «otros», que no han sido vacunados o no tienen la suficiente infraestructura sanitaria para erradicar el virus. Esto lo aprovecharán los nacionalismos populistas y los movimientos xenófobos para reivindicar cerrar las fronteras y mantenerse alejados de los «contaminados». Es muy probable que se ahonde no solo en las desigualdades, sino también en las justificaciones de esas desigualdades; se nos dirá que hay que hacer lo que sea para mantener lejos al indeseado, al «apestado». Desde luego, la crisis demuestra que el Estado debe fortalecerse para afrontar retos semejantes. Pero ojalá esto no sirva para olvidar que todos los humanos somos homo sapiens y que el coronavirus mata por igual y hace sufrir a todos.

La pandemia ha tenido un inicio, pero no se conoce el fin. Este aspecto, ¿preocupa a la ciudadanía?

Sin duda, una de las cuestiones que más ansiedad provoca es no ver el final del túnel. Pero hay que tener en cuenta que las preocupaciones son muy diferentes, en función de la clase social, la edad y otras variables. En uno de los estudios que se recogen en este libro se analizó qué es lo que da más miedo a la sociedad en tiempos de la COVID. Las clases medias y altas se preocupan, sobre todo, por la salud; temen enfermar, morir o que padezcan sus familiares. Por el contrario, los más pobres temen más perder el trabajo y no poder llevar un plato de lentejas a casa. La conclusión es demoledora: si no tengo recursos económicos suficientes, si no están cubiertas las necesidades básicas, tenderé a despreocuparme por la salud; por la mía y, por extensión, también por la de los demás. Tal vez considere que simplemente tengo menos que perder. O me pregunte por qué tengo que ser responsable cuando la sociedad me ha dado la espalda. ¿Para qué me sirve un buen sistema sanitario que me cure cuando, al volver a casa, no tengo de qué vivir? Esto es importante para comprender cómo en ciertos contextos —en algunos barrios marginales, por ejemplo— se relajan las medidas ciudadanas de prevención. Se les critica su falta de responsabilidad y solidaridad, pero no es más que una medida de reciprocidad: la sociedad tampoco es responsable ni solidaria con ellos. Hay en muchas infracciones contra las normas anti-covid una motivación que entronca con la ira y la desesperanza de quien experimenta que no tiene futuro, ni antes, ni después de la COVID.

¿Qué efectos tiene en la población la incertidumbre de cuándo terminará esta situación crítica?

Como ocurre en las guerras, hay una especie de pacto implícito entre las instituciones, los medios y aun entre los científicos, de lanzar el discurso de que estamos venciendo al virus y de que todo esto pasará pronto, como si fuera una pesadilla. Desde luego, estamos necesitados de ánimo y sabemos que ello es importante tanto para superar la enfermedad, como para que cada cual se esfuerce (en un tiempo previsiblemente limitado) y dé lo mejor de sí mismo. Es más difícil que se acepten las restricciones si se plantean a medio o largo plazo. Se nos pide un esfuerzo y se nos dice que será por un tiempo breve. Incluso la economía demanda cierto optimismo: si la gente se retrae en el consumo, también lo hace la producción y aumenta el paro en una espiral destructiva. Así pues, hay razones para que se lancen proclamas optimistas. Pero los inconvenientes no son pocos. Cuando la gente cree que lo malo ya ha pasado (como ocurrió en verano) o que se dan las condiciones para una Navidad normal, el coronavirus nos recuerda que no entiende de vacaciones y fiestas. Por otra parte, la moral decae cuando lo hacen también los resultados esperados. La desconfianza en las instituciones crece cuando no se cumplen las expectativas. Aumenta la frustración, la ira. Se asienta la idea de que «nos están engañando». Y ya se ha creado el caldo de cultivo perfecto para saltarse a la torera las restricciones. Creo que sería mejor asumir que esta es una contienda larga y que son necesarios la paciencia, el tesón y, sobre todo, la previsión y la organización, a medio y largo plazo.

Epidemiólogos, médicos, etc. afirman que habrá que acostumbrarse a convivir con este virus, ¿se acusará también en el día a día?

Siempre hemos vivido con virus. Pese a que la situación parezca inédita, apocalíptica, siempre hemos convivido con enfermedades provocadas por algún virus: la viruela, la gripe. Tal vez habíamos pensado, erróneamente, que la Ciencia y el Estado nos mantendrían a salvo de epidemias que siempre surgían en lugares exóticos, impronunciables. A lo mejor, hay que volver a asumir que el hombre no está solo, que no lo controla todo y que seguimos siendo vulnerables. Esto no implica asumir que tenemos que acostumbrarnos a la enfermedad como algo inevitable. De hecho, ciertos poderes están interesados en hacernos creer que esto ha sido un hecho imprevisible, una tragedia como la provocada por un terremoto u otro acontecimiento «natural». El virus es el enemigo, claro, pero también tenemos que mirarnos al espejo y preguntarnos en qué medida hemos contribuido y participado en una determinada sociedad individualista, obsesionada por el consumo y el goce despreocupado, mientras ahora pedimos que todos sean responsables y solidarios; habrá que mirar a la cara a los que tienen la responsabilidad de combatir la crisis, no sólo ahora, sino a los que durante años han propuesto rebajar el músculo de la sanidad pública o dibujar un mundo hiperconectado pero también caótico, donde con la misma rapidez llega un paquete de Amazon desde otro lugar del mundo como una mortal enfermedad. A lo único a lo que no tenemos que acostumbrarnos es a aceptar la pandemia como inevitable. Mantener una actitud crítica, aunque alejada de las simplificaciones y los sectarismos, ayudará a que no volvamos a repetir los mismos errores, y a pensar que tal vez todo esto puede ser, en última instancia, una oportunidad para el aprendizaje. La otra opción es quedarse mirando y que seamos sujetos pasivos del mundo por construir.