Aquellos chiquillos, hoy ancianos, nos cuentan cómo les permitía coger frutas de los árboles y les daba leche de las vacas

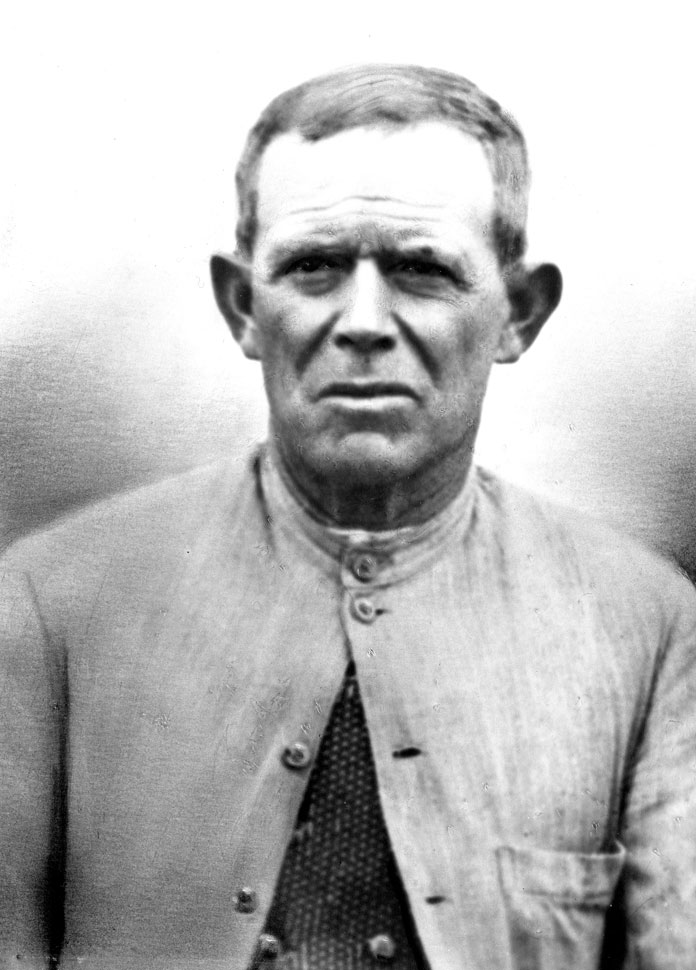

Me sorprende el cariño con el que los mayores de los barrios de Ibarburu, Cerro Blanco y la Costa del Sol recuerdan a una persona que murió en 1957, hace 66 años. Nicolás Carlos Barbero Pérez, “Carlos el del Manchón”, fue un nazareno peculiar. Cómo explicar si no la multitud de niños y adultos que lo acompañaron el día de su entierro. Cuando el cura, José Ruiz Mantero, llegó a la “Esquina de Pepe” (lugar donde solía esperarse al féretro para iniciar la comitiva por Real Utrera hasta la iglesia), no se detuvo y continuó hasta el manchón. “Este hombre se merece que vayamos hasta los pies de su cama”, dijo. Y así lo hizo.

Este reportaje intenta explicar por qué los niños de Dos Hermanas lloraban en el entierro de Carlos. Pero empecemos por el principio.

Un insólito cortijo redondo

Carlos Barbero nació sobre 1887. Era un hombre nacido y hecho en el campo. A su sabiduría se unieron otras cualidades: la honradez y la lealtad. Sobre 1930, cuando trabajaba de capataz en la Huerta de San Carlos (hoy barriada de El Chaparral), le dijo al señorito Parladé que quería comprar un manchón cercano para alimentar a los cinco hijos que por entonces tenía. Y el señorito no dudó en ponerle sobre la mesa el dinero para que lo comprara. Bastó un apretón de manos para apalabrar los plazos de devolución. Eso solo se hace con una persona de fiar.

El terreno adquirido por Carlos era un olivar con una plaza de toros abandonada, aquella que mandó levantar Jesús de Grimarest a principios de siglo y en la que se celebraron durante varios años los festejos taurinos de Santiago y Santa Ana. Aprovechó parte del muro circular de la plaza para adaptar ahí el cortijo, de manera que la fachada del edificio no era recta sino curvilínea. “Hizo el cortijo sencillo, como era él”, recuerda su nieta Loli. “Era completamente blanco. Tenía tres habitaciones, un salón grande, y un granero con un palanganero, que hacía de cuarto de baño. El salón se correspondía con la cuadra y, cuando llovía, la leche se traía por el salón. En esa primera época el suelo era de tierra y se pintaba con cal y polvos coloraos. Y en la fachada ponía, en letras grandes: Manchón de Carlos. Estaba rodeado de moreras y tras pasar la cancela que daba a la calle Cerro Blanco, había una alberca, un lavadero y un pozo”.

El terreno adquirido por Carlos era un olivar con una plaza de toros abandonada, aquella que mandó levantar Jesús de Grimarest a principios de siglo y en la que se celebraron durante varios años los festejos taurinos de Santiago y Santa Ana. Aprovechó parte del muro circular de la plaza para adaptar ahí el cortijo, de manera que la fachada del edificio no era recta sino curvilínea. “Hizo el cortijo sencillo, como era él”, recuerda su nieta Loli. “Era completamente blanco. Tenía tres habitaciones, un salón grande, y un granero con un palanganero, que hacía de cuarto de baño. El salón se correspondía con la cuadra y, cuando llovía, la leche se traía por el salón. En esa primera época el suelo era de tierra y se pintaba con cal y polvos coloraos. Y en la fachada ponía, en letras grandes: Manchón de Carlos. Estaba rodeado de moreras y tras pasar la cancela que daba a la calle Cerro Blanco, había una alberca, un lavadero y un pozo”.

Carlos supo explotar el manchón, que dedicó al ganado y a la aceituna. Me cito en la Parroquia del Divino Salvador (asentada justo donde se ubicó el manchón, hoy desaparecido) con Tere, José y Francisco, algunos de los niños del barrio que allí entraban. Hoy son ancianos, emocionados por los recuerdos: “Él alquilaba los campos de Ibarburu y por la mañana temprano llevaba allí a pastar a las vacas, unas 200. Las ordeñaba con ayuda de sus hijos. En la cocina estaba el despacho de leche. Había unas cántaras y venía la gente con su jarrita”, apunta Tere, cuya madre y tía trabajaban allí de lavanderas. “También se vendían todo tipo de productos de temporada: rábanos, acelgas, calabazas, guisantes, tomates… Había una gran higuera, un damasco, un níspero y árboles llorones”. “De este árbol”, señala Francisco, “se comían los chiquillos el fruto, que eran como unas palomitas”.

José López, nacido en 1945, recuerda que casi todas las noches se vaciaba la alberca para regar los sembrados. Y Tere se retrotrae aún más, cuando el agua del pozo, “en vez de con un motor la sacaba un burro con los ojos tapaos, dando vueltas a la noria”. Recuerda Tere que “frente al manchón, en la calle, había una fuente que era de donde todo el barrio se surtía de agua. Cuando no funcionaba, le pedían a Carlos que pusiera el motor y sacara agua del pozo. Todo el barrio iba allí a por el agua”.

José, cuyo abuelo regentaba un bar frente al manchón, recalca por encima de todo la generosidad de Carlos, que quitó mucha hambre en aquellos años de la mísera posguerra: “Nos quería mucho a los chiquillos. Íbamos por allí a enfolliscar el maíz, a coger garbanzos, a limpiar la cuadra, y nunca nos faltaba la leche o la comida. Había sembradas coliflores, y Carlos las cogía, las pelaba y los chiquillos nos comíamos los tronchos. También repartía bolsitas de chuches. ¡Esto era una feria!”. Tere le interrumpe al asaltarle otro recuerdo: “A mi tía Frasca le gustaba mucho una colcha que traía un ditero, pero no tenía dinero. Y Carlos se la compró”.

Y prosigue José: “Carlos no sabía decir que no. Un gitano venía aquí a pelar los borricos. Muchas noches permitía que se quedaran a dormir en la finca los arrieros que venían a Dos Hermanas a coger la naranja, y los mulos se quedaban en la plaza de toros. Los niños se acostaban en la cuadra al calor del vahído de las vacas y así dormir calentitos”. Y Francisco apuntilla: “Sí, en aquel pajar empezabas acostado en una esquina y acababas en la otra porque las pulgas te iban empujando”.

Francisco Romero, cuyo padre, José, fue enterrado en este solar a petición propia (“aunque no sabemos en qué lugar exactamente se encuentra”) es quien recuerda más anécdotas: “Una vez dijo Carlos: vamos a cortar ese carlisto. ¡A ver quién sube y le agarra una cuerda! Y José, “el Cojo de la Virulina”, se ofreció voluntario. “Ahí va Tarzán”, dijimos cuando subió. La cuerda estaba empalmada con un nudo mal hecho y, al deshacerse, se cayó en un cantero de pimientos. Otro día, bañándonos en la alberca, el Cojo de la Virulina quería bucear imitando al cocodrilo de Tarzán y al salir a coger aire le clavaban agujas”.

Carlos Barbero falleció en 1957 de una angina de pecho. También tuvo capacidad de ahorro y compró siete estacadas frente al cementerio, que heredaron sus hijos. Quedaron al cargo del cortijo su esposa Dolores, su hijo José y su nuera Eulalia. La hija de estos, Loli, se fue de allí en 1975 “y desde entonces el cortijo quedó abandonado y en ruinas hasta que compraron el terreno y en su lugar construyeron esta iglesia”.

“Mi padre ayudó mucho al barrio, ojalá un día le pongan su nombre a una calle”, dice su hija María

De los siete hijos de Carlos el del Manchón, solo vive María, la más pequeña y, según ella, “la preferida” de su padre. Nació el 7 de noviembre de 1938 en el propio manchón, asistida su madre en el parto por la matrona Dª Amalia. A sus 84 años, María conserva intacta su memoria: “Fui la única de mis hermanos que fue al colegio, a La Sagrada Familia. Mi habitación daba a la plaza de toros, pero allí yo nunca vi corridas; allí se sembraba. Mis hermanos trabajaban con mi padre en el manchón. Yo escamochaba el maíz. Le quitaba la camisa (que servía para rellenar los colchones), y con una hachita se le quitaba el maíz y se quedaba el caroso, la parte central de la mazorca, que servía para encender las candelas”.

De los siete hijos de Carlos el del Manchón, solo vive María, la más pequeña y, según ella, “la preferida” de su padre. Nació el 7 de noviembre de 1938 en el propio manchón, asistida su madre en el parto por la matrona Dª Amalia. A sus 84 años, María conserva intacta su memoria: “Fui la única de mis hermanos que fue al colegio, a La Sagrada Familia. Mi habitación daba a la plaza de toros, pero allí yo nunca vi corridas; allí se sembraba. Mis hermanos trabajaban con mi padre en el manchón. Yo escamochaba el maíz. Le quitaba la camisa (que servía para rellenar los colchones), y con una hachita se le quitaba el maíz y se quedaba el caroso, la parte central de la mazorca, que servía para encender las candelas”.

“Mi padre tenía los ojos azules. No era cariñoso, pero sí recto. Le gustaba el flamenco y los toros, sobre todo Manolete. Nos llevaba a mí y a mi madre todos los años a Utrera, a la feria de Consolación, en el tren o en Los Amarillos, a ver las corridas. Cada dos o tres semanas iba al pueblo en una burra, y se hartaba de aguardiente en la casa de Crespo, cerca de la Plaza de Abastos. Cuando llegaba en aquel estado, mi madre apenas si le hablaba del mosqueo. Eran la noche y el día”.

María reivindica un reconocimiento de Dos Hermanas para su padre: “Ayudó mucho al barrio, ojalá un día le pongan su nombre a una calle. Muchos niños comían allí a diario. Le decían: “¡Carlos, ahí están los niños subíos cogiendo naranjas!” Y él contestaba: “¡Déjalos, que están esmayaos, que cojan las que quieran!”.

María me muestra una foto, datada el 30 de junio de 1953. Aparece ella, con 14 años y de mantilla, ejerciendo de madrina de la bendición de la Capilla y las Escuelas del Cerro Blanco: “Mi padre se enteró que estaban buscando un terreno para una capilla para la Virgen de la Amargura, y él cedió esos terrenos colindantes al manchón para que la construyeran. Fue padrino de la bendición. Iba con su camisa de tirilla, porque él nunca se puso chaqueta. Después hubo una celebración en el manchón, había mucha gente invitada”.